钟训正,东南大学教授、中国工程院院士。1929年7月出生于湖南武冈,1952年毕业于南京大学建筑系(现东南大学建筑学院)。长期致力于建筑设计研究、创作与教学工作,其提出的“顺其自然,不落窠臼”思想在建筑学领域产生深远影响。创造了多项经典作品,早年所设计的北京火车站和南京长江大桥桥头堡于2016年9月入选“首批中国20世纪建筑遗产”名录;主持设计的无锡太湖饭店新楼、甘肃画院等在建筑传统与创新、建筑与自然环境以及建筑技术与艺术的辩证统一关系上创出特色。

自1952年我从南京大学建筑系毕业,一直从事建筑教学、研究和创作60余年。如今已是鲐背之年,回想前路,我自知没有很高的天分,但却有一股傻劲,一经投入,必然全力以赴。我觉得,勤奋比聪明更重要。只有真正投入进去,抛开名利得失,达到一种忘我的境界,才能有所作为。如果说我有什么作为的话(比如南京长江大桥桥头堡的设计被人称道),那也是我不躲懒、不怕难、辛勤努力的结果。

因喜欢画画走上建筑之路

1929年,我出生在湖南武冈的一个教师家庭,在十个兄弟姐妹中排行第八。母亲由于操劳过度,在我很小的时候就已过世,全家仅靠父亲教书的微薄收入勉强维持生计,直至长兄结婚成家,家境才有所改善。虽然家境窘迫,可父亲的眼光却很长远,节衣缩食、想方设法让家中每一个子女都有机会上学念书,我也因此得到了接受正规教育的机会。

跟别的孩子一样,我小时候也很贪玩、调皮和好奇。我大嫂是一位职业中学美术教师,收藏了不少精美的画册。我时常翻看这些画册,被它们深深地吸引。毫不夸张地说,大嫂是我在绘画方面的启蒙老师,激发了我对绘画的热爱。

到了读小学时,我开始尝试自己画。没有老师指导,没有接受正规的绘画训练,就从临摹画册开始,然后去画写生。有一次,我对着自家的庭院写生,天寒地冻,我被冻得手脚僵硬、鼻涕直流,仍兴致颇高地坚持作画。由于画得有模有样,常常获得家里人的鼓励,我也就画得更有劲了。

进入中学后,大人们见我过于沉迷,开始担心绘画会影响我的学业,于是纷纷反对我画画,并且要求我一定不能将其作为主要专业。

在平和务实的家风影响下,哥哥姐姐们学的专业都无一例外地选择了医科、师范和工科类,而我在高考报志愿时思前想后:既不能让家人失望,又无法割舍对艺术的那份热爱,学什么专业好?最后选择了介乎“艺”“工”之间的建筑学,这样既与艺术相关,又接触面广、实用性强。

1948年秋,我考取了当时全国最负盛名的国立中央大学建筑系(1949年国立中央大学改名为国立南京大学)。10月,乘坐从长沙开往南京的轮船到学校报到。这是我生平第一次独自离家远行,心中满怀对即将开始的大学生活的憧憬,尽管此时距学校报到时间已晚了一个月。

来到学校,迅速办好报到手续,急忙走进教室,我才意识到晚来一个月带来的后果。当时,投影几何课是整个工学院的大班课,上课的老师特别严格,每次总是先讲一小时,然后当堂做习题,第三堂课下课时收卷。我落下了一个多月的课程,对这门课自然是一窍不通,面对习题一头雾水,每次解题都是连猜带蒙,最后得分惨不忍睹。于是,我利用课余时间,猛攻这门课程,努力了一段时间,终于有了起色。

淮海战役后,我和同学休学回家。翌年,南京解放,等我收到复学通知回校报到时,又迟到了一个多月。有了前车之鉴,我每次课前必先预习,将新内容领悟透彻,课后再挤时间复习带补习。这种“笨鸟先飞”的方法倒也收效神速,到这门课结束时,我已经是班上做题速度最快、准确率最高的学生了。

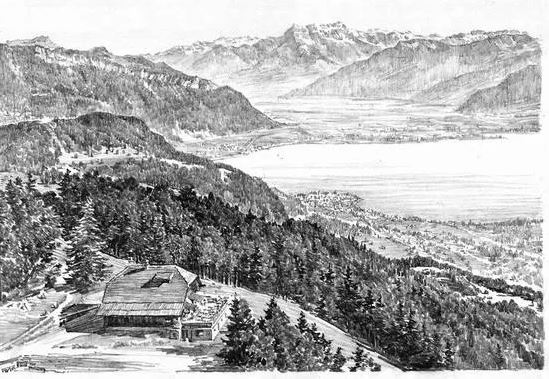

钟训正院士手稿

我是怀着激情和绮思踏入建筑学大门的,但进入了这个门槛,清规戒律接踵而至,老师竟像对待幼儿园小朋友和小学生似的教我们如何削铅笔、如何裱纸、写字、用笔、使用工具等等,特别是还要学那些与“灵感”相抵触的物理、微积分、投影几何、力学等令人头疼的课程。原来建筑竟是这么复杂、实际和理性,受那么多的限制和约束。

在专业基础课中,杨廷宝先生教我们素描,我当时“野性未驯,心态浮躁”,素描课上不耐心细磨慢琢,四个钟头的作业一个钟头就完成,成果粗糙,遭到杨老的严厉批评。在最后一个总结性作业——西方古典构图渲染作业中,为了省事,我想省略希腊额枋中的卷草纹。杨老知道后,对我说:“想省事,你就不必学建筑了。”挨了批评,我就老老实实完成作业,最后取得了全班最好成绩。

我至今记得,一年级下学期的第一个设计作业是“桥”,指定要用西方古典的手法。遇此创作良机,又是第一个自己的作品,自然就使出浑身解数,挖空心思,添加了不少“得意之笔”,而杨老恰恰把那些统统删去。当时我非常难过,心有不甘,以至他忍无可忍地说:“你这是干泥水匠的活,纯属画蛇添足,你还要不要学下去?”通过杨老的一次次教诲和鞭策,我慢慢领悟到了自己的幼稚无知和创作的艰辛。

艺术的探索没有捷径可走

1952年,我大学毕业,被分配到湖南大学。第二年春天,我被抽调到武汉,参加华中工学院的规划设计工作,完成了自己建筑生涯中的第一个设计——华中工学院的一幢教学楼。1953年院系大调整时,我被调到武汉大学水利学院,由于当时没有建筑系,只能在水利系从事建筑构造的教学。1954年,在杨廷宝老师的帮助下,我被调回南京母校(已改名为南京工学院),得以从事自己心爱的建筑教学工作。我想,并不是由于我的专业成绩多么突出而特别受到杨老的器重和厚爱,只是因为平时的勤奋踏实给老师留下了很好的印象。

那时刚刚参加工作,时间上比较宽裕,我把大量精力倾注于绘画。尤其痴迷于美籍匈牙利人考斯基(KAUTZKY)的铅笔画,认为其用笔刚劲有力、豪放洒脱、简洁概括、层次分明,潇洒的寥寥几笔,立见效果,特别适用于快捷草图。于是对他的画风刻意模仿,甚至以被人称为“钟斯基”而洋洋自得。

杨老看了却不以为然,劝导我说:“你年纪还轻,不要过早建立自己的风格和独家手法,更不要以他人的风格来束缚自己,应博采众家之长,勤学苦练,融会贯通。”“用笔的简练、豪放、传神,必须出自深厚的功底,不要看人家传神的寥寥几笔,该凝结了多少年的心血。”这番教导,给我带来极大的震动。

经过一番激烈的思想斗争,我终于决定:改!首先,我丢开粗扁头的铅笔而改用细铅芯的自动笔;同时也细细品味多位名家的作品,琢磨他们各自的特点,以风景照为题材,画出了大批习作,逐渐进入角色。

年轻时,我总相信真理只有一条,看问题常绝对化、简单化。自以为是非分明、果敢决断,对杨老模棱两可的口头语“也许”“可能”“无不可”等不以为然。日久天长,慢慢理解到影响建筑创作的物质、精神和社会因素的复杂性,孰轻孰重,会带来迥然不同的结果。如果认定走一条常规之路,只会产生千篇一律的平庸之作。对设计创作来说,本来就条条道路通罗马。出其不意,甚至反其道而行之,反而会带来非凡的效果。

当然,为此必须付出数倍于常规的艰苦劳动。“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”极富哲理,于无路处,往往可探寻一个天朗气清的新天地。

钟训正院士手稿

艺术的探索几乎无捷径可走。我当初学考氏也不过是想走捷径,追求痛快淋漓,一蹴而就。后来在教学中发现,不少青年学生也有类似的追求,而且影响面甚广。他们鄙视细腻工整,仰慕气度非凡的大笔一挥。他们探求自由洒脱、狂放不羁的情趣,热衷于用夸张的手法画那些古老破旧的题材,给对象加以任意的变形和抽象,几乎是完全跟着感觉走。

然而,一旦要表现严谨简洁的现代建筑,往往就不知所措。建筑画在艺术殿堂不占重要的席位,因为它是写实的、带技术性的,必须明确易懂,这在任何时代任何国度都无甚差异。上世纪80年代初,我有机会访美并在事务所工作一年多,发现那里的建筑师同样不能任想象驰骋。

伟大的艺术家无不在千千万万张习作和作品上才建立自己的丰碑。天才是勤奋所培植的。像我这种“笨鸟”,除了勤奋,别无他法,自然更要振翅先飞了。我自认虽然笨,但还有几分认真。无论正图还是草图,我都把它当成一回事来干,总想画出自己的水平。哪怕是粗略的几笔,也要先画一张底稿。只有一笔一划认真画,才能厚积薄发。

南京长江大桥桥头堡方案由周恩来总理选定

建筑和艺术息息相关,既要牢固实用,又要美观大方。南京长江大桥桥头堡的设计就体现了这一点。

南京长江大桥是继武汉长江大桥之后我国着手筹建的另一座跨越长江下游的公铁两用特大城市桥梁,工作艰巨复杂,不仅在国内首屈一指,在国际上也是少见的,因此关系到桥梁整个形象的起头建筑艺术造型显得十分重要。一方面要求有雄伟壮丽的外貌,把正桥与很长的引桥恰当地衔接起来,达到协调美观;一方面还须有社会主义崭新的时代特征,显示出我国勤劳勇敢的人民在飞跃前进中的豪迈气概。因此在桥梁建筑美术上要求更高,其重点则集中在连接正桥和引桥的桥头堡上。

桥头堡的设计从1958年开始。最初设计方案大致跟武汉长江大桥差不多,只是大一号,大桥局不满意,于是举行全国范围的桥头堡设计竞赛。这样的一个竞赛引起了广泛的关注,各大高校、各省市的设计院纷纷参与角逐。当时校(南京工学院,东南大学前身)领导非常重视这件事情,因为关系到学校的荣誉,校领导们决定打破学校教学程序,动员建筑系所有的教师、学生共同设计,先在学校内进行评选,评出的优秀作品再送交铁道部。教师和同学们都铆足了劲,全校共设计了近200个方案,进入初选的有38个,最终推荐至铁道部的有6个,这其中就有我的2个。

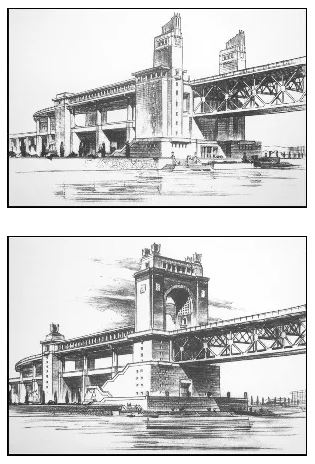

钟训正院士当年为桥头堡设计了两个方案,最终选择了三面红旗的(上图),放弃了凯旋门(下图)方案 淳庆 供图

1960年初,铁道部等单位对参赛的方案进行了讨论,最后选出了3个备选方案,我的2个方案都在其中。我当时设计了红旗、凯旋门两个方案。大桥要强调中国特色,虽然凯旋门设计中已突出了民族传统元素,但毕竟有模仿的痕迹;此外,由于凯旋门太大太重,可能会影响交通,因此没被采用。剩下的两个方案均采用的红旗元素。我的方案是一个堡上面突出两面红旗,不加任何东西,比较简洁大气。另一个红旗设计方案有些复杂,除了红旗还有好多工农兵雕塑,主题不是那么明确。

3个送审方案呈送中央后,我也跟着大桥局人员到了北京,去铁道部等周恩来总理的审批。可是那个时候周总理在出国访问,我们就一边等,一边再对送审方案加以修改。后来周恩来总理到上海开会,我们特地带着设计方案去上海面呈总理,经过多方面考虑,最终选择了我的“红旗”方案,不过因为当时的时代特征,将两面红旗改为了三面红旗。

由于三年自然灾害,铁道部提出就简建桥的方针,桥头堡方案差点停掉。一直到1968年大桥主体基本完工了,马上要建桥堡,上报给中央后,周恩来总理决定还是恢复原先的桥头堡设计方案,并对三面红旗方案作了两点指示:一是红旗的颜色要鲜艳,二是要永不褪色。

桥头堡的建设过程中,遇到的最大难题是如何塑造红旗。在我的设计里,红旗要像风吹过一样是飘动的、曲面的,外廓是鼓上去的,表现出动感美。为此经历了反复试验、多方尝试。为了赶工期,我们建筑系参与大桥工程的师生吃住在工地,两班倒地边画图边施工,非常紧张。不到一个月的时间里,两座巨人一样的桥头堡奇迹般地树了起来,保证了1968年国庆日大桥的全面通车。

南京长江大桥以较高的建筑设计艺术水准,成为体现“双百”方针和文化自信的艺术之桥。桥头堡的设计,也初步体现出我的设计理念,后来和团队深化为“顺其自然、不落窠臼”的建筑思想。这种思想立足于中国大地,立足于现实及约略领先的可行性。它要求我们尊重传统但不迷信传统,以现代化的手段和创新意识去弘扬传统文化;学习国外的先进经验和理念,但决不为其所迷、所缚;不矫揉造作,力争求实和表里如一。其后所做的无锡太湖饭店新楼、三亚金陵度假村等建筑的设计都遵循了这一思想。(本刊记者张宁、高玲采访整理)

摘编自《群众·大众学堂》2019年第2期,原标题为《建筑之路与长江大桥桥堡情结》

作者:钟训正 责任编辑:张宁

2019-6-8 【群众杂志】