【东大新闻网6月28日电】(通讯员 许嫄)近日,东南大学化学化工学院、江苏省富碳材料器件工程研究中心张袁健教授课题组(https://Zhang.team)在纳米酶分子活性中心调控方面取得重要进展,研究成果以“Regulating Reactive Oxygen Intermediates of Fe–N–C SAzyme via Second-Shell Coordination for Selective Aerobic Oxidation Reactions”为题在化学领域权威期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)在线发表。

反应型活性氧(ROS)作为一种高效的氧化物种,它的出现可以追溯到约26亿年前,地球发生的Great Oxidation Event,俗称大氧化事件,大气中的氧气含量大量增加,伴随着生命体中线粒体需氧过程,生成了大量的游离态ROS,它们在细胞信号传导和体内平衡中扮演了极其重要的作用。由于高反应性的特点,ROS也被广泛应用于肿瘤治疗、工业催化和环境治理等需氧氧化反应当中。然而,由于对ROS形成机制的理解尚不全面,这阻碍了它们更深层次的应用。作为一种典型的类酶物质,单原子纳米酶具有配位环境可调和原子利用效率高等特点,近年来受到人们的广泛关注,尤其是具有与天然酶血红素中心FeN4活性结构相类似的Fe–N–C纳米酶。然而FeN4位点的电子结构如何影响ROS的形成机制仍不明确,这使得该项研究充满挑战。

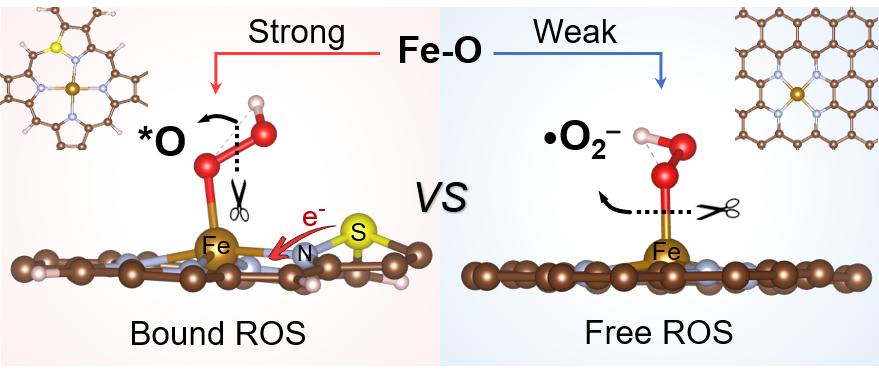

围绕这些科学问题,该课题组提出调控单原子纳米酶第二配位层来操控ROS产生路径的策略,增强了需氧氧化反应选择性。通过模拟天然细胞色素P450酶含硫配体在氧气活化过程中会产生高活性结合态ROS的特征,制备得到第二配位层硫功能化的FeN4单原子纳米酶。发现FeN4在活化氧气生成*OOH中间体后会泄露游离态ROS,而第二配位层硫功能化的FeN4则通过结合态ROS路径活化氧气,使得类氧化酶活性提高2.4倍,反应中产生的游离态ROS仅为FeN4的17%。通过自由基捕获、球差电镜、低温电子顺磁共振、X射线吸收近边结构谱等实验表征以及密度泛函理论计算揭示第二配位层硫掺杂会显著改变FeN4活性中心电子结构,提高费米能级处的电子密度,从而加速了从活性中心到关键中间体*OOH的电子转移,最终决定了单原子纳米酶在需氧氧化过程中的ROS产生类型。

作为应用,该研究进一步将第二配位层硫功能化的FeN4单原子纳米酶用于线粒体素、医药中间体和燃料电池三种不同需氧氧化反应中,显著增强了反应活性、选择性和稳定性。该研究在电子结构层面加深了对单原子纳米酶ROS形成机制的理解,展现了通过模拟天然酶结构来提高反应活性、选择性和稳定性的重要工业应用前景。

本文的第一作者是东南大学博士生许嫄,张袁健教授为论文的第一通讯作者,江西师范大学高雪皎副教授为论文的共同通讯作者(理论计算)。该工作得到国家自然科学基金等项目资助。

论文链接为https://doi.org/10.1002/anie.202408935

供稿:化学化工学院

(责任编辑:丛婕 审核:宋业春)