【东大新闻网3月29日电】(通讯员 陈朝阳)近日,东南大学材料科学与工程学院、新一代储能中心在水系铁离子电池无手套箱组装和抗氧化机制方面取得了突破性进展,相关研究以《一种可以在空气环境当中直接组装的水系铁离子二次电池》(“An Air-Operated, High-Performance Fe-Ion Secondary Battery Using Acidic Electrolyte”)为题在线发表于材料领域顶级期刊《先进材料》(Advanced Materials)。

开发新能源以取代传统的化石能源是服务于“碳达峰、碳中和”国家重大战略需求的重要途径。水系电池因其安全性高、成本低而倍受关注,但传统铅酸电池存在能量密度低、环境污染严重等问题。近年来,基于金属铁负极的铁离子水系电池,以其极低的成本、高安全性、环境污染小等优点,成为新一代储能领域的国际前沿。然而,不同于其他的水系电池可以在空气环境下组装,铁离子电池在实际应用中面临一个重大难题:二价铁离子在空气中极易被氧化为三价铁离子,这使得电池组装必须在无氧的惰性手套箱中进行,增加了制造成本和工艺复杂性。因此,如何在空气中直接组装铁离子电池,成为该领域亟待解决的问题。

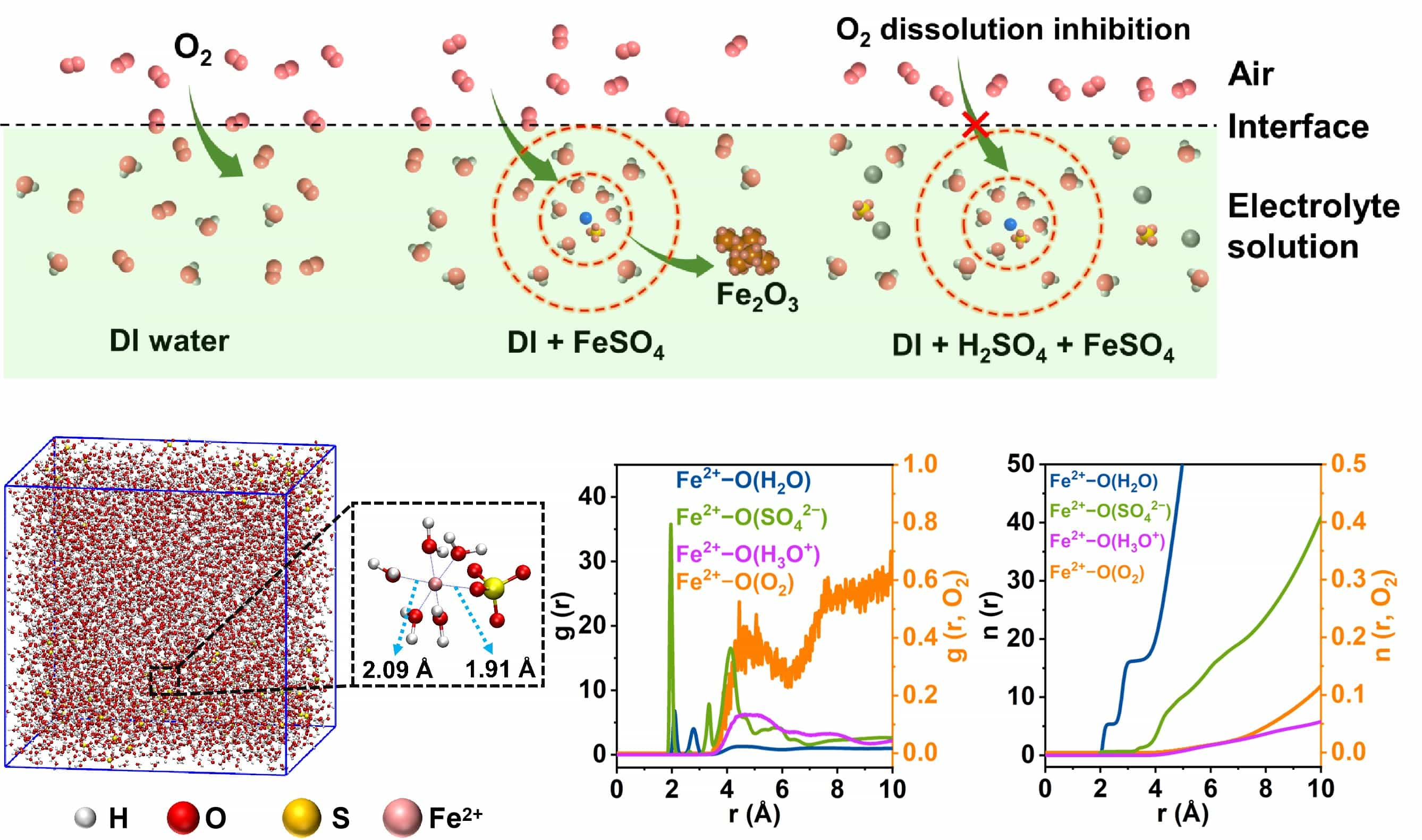

图1.酸性FeSO4−H2SO4电解液设计及其溶剂化结构

针对这一问题,东南大学胡林峰教授与吴宇平教授提出了一种创新的解决方案,发现随着电解液的酸性增强,二价铁离子的氧化过程会受到抑制。结合分子动力学模拟,研究团队揭示了以前未知的铁离子溶剂化鞘层中,质子/氧气分子在与二价铁离子形成溶剂化结构配位时的竞争机制。基于此发现,该团队设计了一种具有超低溶解氧浓度的酸性解液(图1),在无需手套箱的情况下,实现了在空气中进行水系铁离子电池的组装。此外,酸性电解液环境中层状磷酸氧钒正极的结构稳定性得到了显著增强,并且酸性环境诱导了具有铁离子存储活性的羟基氧化铁在层状磷酸氧钒表面的原位生长,显著提升了电池的比容量和循环稳定性。这种在空气中组装的水系铁离子电池在0.1 A g−1的电流密度下具有192 mAh g−1的高比容量和超过1300圈的循环寿命,性能超过以往报道的水系铁离子电池。本突破性的研究工作将极大地推动低成本、高性能的铁离子电池技术的产业化进程。

近年来,该团队在水系电池等方面还取得了一系列的重要科研成果。聚焦于水系锌离子电池的能量密度瓶颈,提出了磷酸根诱导高电位储锌的新思路,揭示了价键结构与储锌电位的构效关系,提高正极的储锌电位3倍 (Angew. Chem. Int. Ed.2023, 62, e202303480; Adv. Energy Mater.2022, 12, 2200654);发展了软晶格材料调控锌离子输运的策略,实现了正极体系最高的锌离子扩散系数(Adv. Mater.2024, 36, 2312982 ESI高被引论文; Angew. Chem. Int. Ed.2022, 61, e202214244 ESI高被引论文;Adv. Mater.2021, 33, 2007523 ESI高被引论文; Energy & Environ. Sci.2021, 14, 4095 ESI高被引论文);发现了电解质的“内助盐外助溶剂”协同效应,有效抑制了锌枝晶、锌腐蚀和析氢反应,获得了60%的锌利用率(Adv. Mater.2024, 36, 2405889;Nat. Commun.2024, 15, 1934)。

论文的第一作者为东南大学材料科学与工程学院博士生陈朝阳,通讯作者为东南大学胡林峰教授。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202502526

供稿:材料科学与工程学院

(责任编辑:周子琪 审核:李震)